El asesinato de un veterano indigenista y un periodista en la Amazonia brasileña es el último episodio de una guerra que no ha parado de crecer en los márgenes de América, el territorio más letal para activistas sociales y ambientales. Colombia, Brasil y México lideran el ranking de países más peligrosos

Naiara Galarraga Gortázar, Juan Miguel Hernández Bonilla, Carlos Salinas Maldonado, María Julia Castañeda

Tomado del diario El País de España. Para ir a la fuente original marque aquí

El martes 7 de junio, un día después de que el ministro de Medio Ambiente de República Dominicana fuera asesinado a balazos en su oficina, un experto internacional en protección de océanos le dijo a EL PAÍS: “Si a un ministro le puede pasar algo así, entonces qué nos queda a nosotros, que somos más ciudadanos de a pie, que lidiamos con muchos de esos mismos temas, personas e intereses”. La declaración de Maximiliano Bello, que llevaba meses trabajando en un proyecto con el funcionario asesinado, no era más que una pregunta retórica. Pero la realidad respondió de inmediato: una semana después, en Brasil, la policía anunciaba que había localizado los cuerpos del indigenista Bruno Pereira y el periodista Dom Phillips, desaparecidos a principios de junio en la Amazonia brasileña.

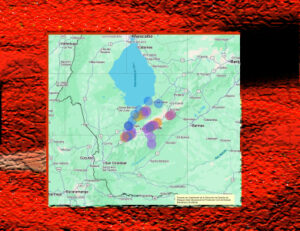

Asesinatos documentados de ambientalistas en América Latina entre 2014 y 2020

En América Latina, la región más letal para los defensores de la tierra según el registro que lleva la organización Global Witness desde 2012, la posibilidad de un ataque violento contra activistas ambientales siempre se vuelve una sentencia. Los homicidios siguen el recorrido de las profecías autocumplidas. El líder asháninka Edwin Chota, asesinado en 2014 en la selva peruana por luchar contra la tala ilegal en sus tierras, denunció las amenazas contra él y su comunidad durante diez años. Desde 2005 le pedía al gobierno que los protegiera frente a los madereros. A mediados de 2014 viajó a Lima por última vez a pedir ayuda. Dos meses después estaba muerto. La activista Berta Cáceres, asesinada en 2016 en su casa en Honduras por oponerse a la construcción de una represa, había denunciado en forma pública a Roberto Castillo, entonces presidente ejecutivo de la empresa que tenía a cargo la construcción de la represa, por amenazas de muerte. “Ella señaló que si alguien iba a asesinarla esa persona era él”, le dijo su hija a EL PAÍS en mayo de 2021. En julio de este año, Castillo fue declarado culpable como coautor del crimen de Cáceres, aunque la lectura de su sentencia se ha postergado cuatro veces.

Los activistas ambientales no solo son un problema para grupos criminales e intereses privados que buscan sacar provecho de sus territorios: también son incómodos para los Gobiernos, porque suelen interponerse en sus prioridades. En algunos casos, como en Colombia —que ocupa el primer lugar en cantidad de crímenes de este tipo—, sus reclamos reciben alguna promesa retórica y la desidia estatal. En otros, como en México —que ha pasado de 15 asesinatos de activistas en 2015 a 30 en 2020—, el presidente asegura que el ecologismo ha sido alentado por el neoliberalismo y acusa a quienes se oponen a sus proyectos de “hipócritas” y “pseudoambientalistas”. En el peor escenario, como en Brasil, el presidente es un aliado activo de los intereses contra los que pelean y que los amenazan. En todos los casos, los resultados son similares: en 2020, el último año reportado por Global Witness, fueron asesinados 227 defensores de la tierra en el mundo. Más del 70% de los crímenes ocurrieron en América Latina.

Colombia: ‘Cada vez más atrapados’

Breiner David Cucuñame, un niño indígena ambientalista de 14 años, fue asesinado a balazos el 15 de enero mientras caminaba con su padre por las montañas de Buenos Aires, un pequeño pueblo del Cauca, al sur de Colombia, epicentro de la violencia y el narcotráfico desde hace décadas.

En su última fotografía se ve al pequeño Breiner sonriendo, en medio de un campo lleno de frailejones, una hermosa planta que nace en los páramos de Colombia y Venezuela, y tiene como función absorber y conservar en sus hojas el agua de la niebla. Las personas que lo conocían cuentan que disfrutaba la naturaleza y cuidaba de los ríos, los árboles y los animales. El día de su muerte, la guardia indígena de la comunidad Nasa, a la que Breiner pertenecía, lo despidió con estas palabras: “Cuidador de la Madre Tierra, guardián del territorio, niño protector de la vida”.

Breiner es solo uno de los más de 600 líderes ambientales que han sido asesinados en Colombia desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC en 2016, según cifras de la ONG Indepaz. De los ecologistas fallecidos, 332 eran indígenas, 75 afrodescendientes miembros de consejos comunitarios protectores del territorio, 102 campesinos, 25 activistas en contra de la megaminería y 77 miembros de Juntas de Acción Comunal.

Estas cifras han hecho que en los dos últimos años Global Witness haya catalogado a Colombia como el país más peligroso para los líderes ambientales en el mundo, por encima de México, Filipinas y Brasil. El último informe de la organización, publicado en septiembre del año pasado, revela que, de los 227 defensores del medio ambiente que murieron de forma violenta en el planeta en 2020, 65 eran colombianos.

De acuerdo con este reporte, el Cauca, el mismo departamento donde disidentes de las FARC mataron a Breiner, fue la región más peligrosa del país con 20 asesinatos, seguida del Chocó, con ocho, y Norte de Santander, con siete. ¿Las causas? Protegían la tierra, o trabajaban para sustituir cultivos ilegales, o se oponían a actividades mineras y proyectos de infraestructura. En muchas de las áreas más remotas del país, escribieron los investigadores, “paramilitares y criminales han aumentado su control a través de la violencia contra las comunidades rurales y ante la falta de acción estatal para protegerlos. Aquellos que buscan proteger su tierra y medio ambiente están cada vez más atrapados”.

La falta de protección estatal parece tener una explicación simple: la negación. En una entrevista reciente con la agencia EFE, el ministro de Ambiente colombiano, Carlos Eduardo Correa, aseguró que “no es peligroso defender el ambiente en Colombia. Todo lo contrario”. Su argumento es que cada asesinato “que se ha presentado es un caso totalmente diferente”. Para Francia Márquez, candidata a la vicepresidencia y ganadora del premio Goldman —considerado el Nobel de la ecología—, la violencia tiene un origen claro: “Hay un vínculo entre la violencia armada y el modelo de desarrollo económico, eso hace que sea el país con más líderes ambientales asesinados”.

El delito de defender la tierra en Centroamérica

Muy pocas veces Costa Rica ocupa los titulares de prensa internacional por casos de violencia: su estabilidad política, avances sociales y la protección de sus recursos han hecho que sea considerada la Suiza de Centroamérica. Sin embargo, el país atrajo la atención en marzo de 2019, cuando se conoció el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, un defensor de la tierra de la comunidad Yeri del suroeste del país. Rojas había acudido el 18 de marzo a la fiscalía de su localidad para denunciar las amenazas que había recibido por su labor y en busca de protección para él y sus compañeros indígenas Bribri. Sus temores se concretaron esa misma noche, cuando un grupo de hombres armados lo asesinó con siete tiros en su casa. Rojas había defendido su comunidad por más de 40 años y encabezaba un movimiento indígena que plantaba cara a los usurpadores de terrenos: grupos armados que invadían ampliar la ganadería u otras actividades de explotación intensiva de la tierra. Los Bribri habían sido por años el objetivo del odio de estos invasores, que los amenazaban, atacaban con armas y hasta incendiaban sus casas.

Con el asesinato de Rojas, Costa Rica pasó a formar parte de la tristemente célebre lista de países donde defender la tierra y los recursos es una condena de muerte: Global Witness ha marcado a Centroamérica como una de las regiones más peligrosas para los ambientalistas. En 2020 fueron asesinados allí 32 ecologistas, con Honduras y Nicaragua convertidos en zonas rojas para quienes plantan cara a la voracidad por los recursos naturales. El caso más emblemático de la región ha sido el de Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016 en su casa, a 190 kilómetros de Tegucigalpa, la capital hondureña. La ecologista se había opuesto abiertamente a la construcción de la presa de Agua Zarca, un proyecto que afectaría al río Gualcarque, una fuente de recursos vital para comunidades indígenas hondureñas. Cáceres movilizó a los indígenas, denunció el proyecto allá donde viajaba y atrajo la atención internacional. Por su lucha ecologista le fue otorgado el premio Goldman. Su asesinato generó una indignación global que puso los ojos sobre Honduras, y empujó al Estado a buscar justicia por el crimen de Cáceres. Pero nada de eso ha logrado frenar la violencia ni la impunidad: en 2020 se convirtió en el quinto país del mundo donde más activistas ambientales fueron asesinados.

Esa impunidad también afecta a los indígenas del Caribe de Nicaragua, un país donde el mismo año fueron asesinados 12 activistas. Las comunidades mayagnas han sufrido desde 2015 una ola de violencia que los ha marcado: los llamados colonos –invasores de tierra de las regiones mestizas– ocupan sus territorios para ampliar la ganadería o la siembra de la palma africana; muchas veces, según las denuncias de organizaciones de derechos humanos, con el visto bueno de las autoridades. Esos organismos han documentado 63 asesinatos de indígenas en los últimos siete años. Uno de ellos fue el líder mayagna Salomón López Smith, cuyo cuerpo fue encontrado en marzo pasado con signos de tortura: el cráneo destrozado, la piel separada del rostro, sin orejas, varios dedos mutilados, sin cabello, la columna fracturada y varios disparos en la espalda. Una brutalidad que es contracara de la indefensión que sufren en Centroamérica quienes se atreven a defender sus territorios y los recursos naturales.

Brasil, de Chico Mendes a Bolsonaro

El brasileño Chico Mendes, un recolector de caucho y sindicalista asesinado en 1988, se convirtió en uno de los primeros mártires de la lucha por la preservación ambiental. Treinta y cuatro años después, también en Amazonia, ha sido asesinado su compatriota Bruno Pereira, un experto indigenista cuyo cadáver fue localizado este miércoles tras 11 días desaparecido. Su muerte —junto a la del periodista Dom Phillips—, que ha dado la vuelta al mundo, reflejan que el paso de los años no ha eliminado el riesgo que supone defender el ambiente, las comunidades indígenas o la distribución de la tierra en Brasil.

Lo más grave del caso brasileño es que el actual presidente, Jair Bolsonaro, dirige una política de debilitamiento sistemático de los organismos de protección medioambiental y de los indígenas que, según los defensores de ambas causas, los han convertido en instrumentos a favor de los sectores que se enriquecen mediante la explotación ilegal de la selva tropical.

El caso de Bruno Pereira, de 41 años, es un ejemplo. Era un experimentado funcionario de la Fundación Nacional del Indio (Funai) que fue destituido en los primeros meses de este gobierno tras dirigir una megaoperación contra la minería ilegal. Un colega de la Funai que colaboró en el caso fue asesinado poco después. Pereira pidió una excedencia, convencido de que ese organismo creado para proteger a los indígenas se había desviado de su misión oficial. Siguió dedicado a preservar las tierras y el bienestar de los nativos pero ya no desde el Estado sino desde la sociedad civil, con la asociación Univaja, que aglutina a las siete etnias que viven en el valle de Yavarí. Allí fueron asesinados el indigenista y el periodista británico.

Bolsonaro aspira a cambiar la ley para autorizar la explotación de las tierras indígenas, donde ahora solo sus habitantes pueden cazar, pescar, extraer madera o minerales. Y su discurso belicista contra las ONG y los ambientalistas, sumado a la impunidad de la que gozan los que cometen crímenes ambientales o crímenes a secas en la Amazonia, eleva el riesgo para los que luchan para conservar la mayor selva tropical del mundo.

La muerte violenta de la monja estadounidense Dorothy Stang, en 2005, también causó revuelo internacional. Mucha menos repercusión tuvo el asesinato, en enero pasado, de una familia de ambientalistas (padre, madre e hija adolescente) a los que les dispararon 18 tiros. Vivían en un lugar tan aislado que la noticia tardó en llegar a las redacciones.

La asociación con la que colaboraba Pereira, Univaja (União dos Povos do Vale de Javari), junto a Apib, que reúne a las organizaciones indígenas de Brasil y el Observatório dos Povos Indigenas (OPI) declararon en una nota, tras la localización de los cadáveres, que este “asesinato es un crimen político más”. Afirman que “tiene las huellas de Bolsonaro y es consecuencia de la política destructiva de su Gobierno”.

Para honrar la memoria de Mendes, Brasil bautizó con su nombre la agencia oficial que vela por la biodiversidad, el Instituto Chico Mendes (ICMBio). Desde que gobierna Bolsonaro, esta institución mantiene un perfil bajo. Poco se oye ya su nombre. El 60% de los electores de Xapuri, la ciudad donde nació y lo mataron a Mendes, votó por el ultraderechista.

México, los últimos guardianes de Coloradas de la Virgen

Entre las montañas de la Sierra Tarahumara de Chihuahua, en una de las comunidades con más defensores de la tierra asesinados y familias desplazadas en México, solo quedan dos casas habitadas. Los últimos guardianes de Coloradas de la Virgen resisten en un pueblo que se ha quedado vacío ante el desamparo de las autoridades. Sitiados por la depredación del crimen organizado y cuatro concesiones mineras que acechan la región, unos cuantos ancianos rarámuris se han atrincherado hasta el final de sus días en el bosque que los vio nacer.

El resto ha huido o los han matado, pero para los abuelos, como los llaman en la comunidad, dejar su tierra es inconcebible. Entre ellos están los tíos de Isidro Baldenegro, en la misma casa donde en 2017 su sobrino fue asesinado. “Son ya mayores, de aquellos que donde crecen se quedan y no hay cómo sacarlos”, dice Yurisa Baldenegro, hija de José Trinidad Baldenegro, ejecutado en marzo pasado. La persistencia de los crímenes refleja la interminable violencia contra los ambientalistas en México. Cinco años atrás, su hermano Isidro fue asesinado por encabezar la lucha que en 2005 le hizo ganador del prestigioso premio Goldman, la misma que en 1986 terminó con la muerte a balazos de su padre Julio Baldenegro.

Desde afuera, Yurisa Baldenegro pertenece a la otra resistencia. La joven de 25 años sobrevive al desplazamiento al que fue forzada hace tres meses tras el asesinato de su papá. “Se sale uno sin nada, es muy difícil, muy triste”, explica Baldenegro, madre de dos hijos. Como ella, cientos de descendientes de los rarámuris —que significa “pies ligeros”— han tenido que acelerar el paso para escapar de los peligros que amenazan a su pueblo.

Cuna de incansables defensores de la tierra, entre los que también destaca Julián Carrillo, asesinado en 2018, Coloradas de la Virgen es un terreno mortal para quienes ejercen este oficio. Al menos ocho crímenes han ocurrido en este poblado desde 2009, según los registros de la asociación Alianza Sierra Madre. En el país, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental ha documentado 124 ataques letales contra ambientalistas entre 2014 y 2021, tan solo 25 el año pasado.

Para entrar a Coloradas de la Virgen, los integrantes de Alianza Sierra Madre necesitan ser escoltados por la policía. Los grupos armados controlan la región azotada desde hace décadas por la tala y la siembra de drogas, especialmente tras la irrupción de un brazo armado a lo largo de la sierra durante el Gobierno de Felipe Calderón. “Esta comunidad es un caso emblemático porque hay una ausencia total del Estado”, expone una activista que ha preferido omitir su identidad ante el peligro que rodea su trabajo.

Aunque esta organización lleva más de una década documentando los desplazamientos forzados que no han cesado, la comunidad nunca se había despoblado tanto. “Es una tristeza porque antes había casi 20 familias y ahora solo quedan un par de ancianos”, comenta. Al tío de Isidro y José Trinidad le preguntó si le daba miedo estar solo. “Dijo que no, que él ya no estaba para andar de arriba para abajo y que si le iba a tocar, le iba a tocar”, relata.